직업군인 A씨는 첫 아이를 낳은 뒤 유치원을 마칠 때까지 5차례 이사를 다녔다. 강원도에서 태어난 아이는 A씨의 직장 때문에 전북·충남·경기·서울·경기도를 옮겨다녀야 했다. 코로나19는 차 안에서 시작됐다. 아이가 친구들과 친해졌다가 헤어졌다고 되풀이하면서 가슴이 아팠다. 비대면 수업을 들어야 하는 상황이 되자 아이들뿐 아니라 아내도 힘들어했다. A씨는 고민 끝에 육아휴직을 결정했다.

A씨가 일시적으로 국방의 의무를 포기하고 6개월의 ‘부모의 의무’를 다한 후 얻은 것은 무엇일까. 그는 26일 서울신문에 “아이 키우기가 얼마나 힘든지 실감했다”고 말했다.

개체수 감소는 단순히 한국인이 ‘멸종위기종’이 되는 문제다. 저출산과 이에 따른 인구감소 문제가 처음 정치적 의제로 부각된 노무현 정부 이후 20여년의 시행착오 끝에 한국 사회는 드디어 “저출산이 아니다”라는 사실을 깨닫고 있다. 문제의 시작이 아니라 결과”. 인구감소의 충격은 군도 예외가 아니다. 군 자원 감축이 현실화되면서 징집제 논의가 활발해지고 있다. 원격 근무와 이동이 잦은 특성상 더 강력한 ‘일과 삶의 균형 정책’이 없으면 군 장병 기피만 부추길 수 있다는 지적도 있다. 특히 남성 군인의 비율이 높기 때문에 국방부와 군은 ‘아빠 육아휴직’에 가장 많은 관심을 기울이고 있다.

마초적 이미지가 강한 군대에서도 아빠가 육아휴직을 신청하는 것은 더 이상 드문 일이 아니다. 국방부에 따르면 2016년 462명에 불과했던 남군과 군인의 육아휴직은 2018년 1115명, 2020년 1888명, 2021년 2782명으로 급증하고 있다. “가족친화 인증단위”를 선택합니다. 국방부 관계자는 “2018년 처음으로 23개소가 가족친화 인증 부대로 지정됐다”며 “올해는 20개소를 선정하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.

시스템 자체가 대대적인 점검을 거쳤습니다. 그러나 육아휴직을 가로막는 또 다른 장애물이 있다고 군 관계자는 말한다. 공군 간부 B씨는 “출산휴가 때문에 아무도 눈치채지 못한다. 문제는 승진 경쟁압박”이라며 “사관들은 뒤처지거나 뒤쳐질까 두려워하며 산다. 중령으로 진급하지 못하면 45세에 퇴직해야 하고, 대령으로 진급하지 못하면 53세에 퇴직해야 한다”고 말했다. 30대인데 출산 시기와 승진 경쟁 시기가 겹치는 경우를 주변에서 많이 본다”고 고심 끝에 육아휴직도 포기했다.

2017년 5월부터 이듬해 3월까지 육아휴직을 하고 그 경험을 바탕으로 ‘아빠, 육아휴직해도 괜찮아’라는 책을 쓴 손정환 공군 중령은 “때로, 중령으로 진급할 참이었다. 솔직히 부담감이 컸다”고 털어놨다. 그는 “주말 부부를 위해 직장을 구하는 게 쉽지 않았고, 아내가 육아휴직을 다 써서 도움을 청하기도 어려웠다”며 “아뇨 고민 끝에 결정을 내릴 수밖에 없었다”고 말했다. 그는 회상했다.

지난해 부부로 다섯 쌍둥이를 출산해 화제가 된 김진수 육군 대위는 지난해 2개월의 육아휴직을 냈다. 심지어 “바빠서 잠잘 시간도 없었는데 아이들과 시간을 보낼 수 있어 행복한 시간이었다”고 말했다. .”

육아휴직 중 일을 대신할 사람을 찾는 것도 문제다. 군 장교 C씨는 “출산휴가 중이라 동지들이 피해를 입을까봐 두려웠다”고 회상했다. 지정된 기간. 2014년에는 30명의 중위와 21명의 부사관이 있었지만, 작년에는 70명의 중위와 117명의 부사관이 있었습니다. 2021년부터 선발관리부대도 각 군 사령부에서 장성급 부대로 확대하고 시기도 연 2회에서 수시로 변경했다.

여러 어려움에도 불구하고 육아휴직은 군대에서도 ‘뉴노멀’이 됐다. 무엇보다 승진의 압박에도 불구하고 육아휴직을 하는 사람이 늘고 만족도가 높다. 손 중령은 “장군 진급을 앞둔 누군가가 ‘집보다 사무실이 더 편하다’는 말을 들은 적이 있다. 군인들은 이미 많은 주말 커플이 있습니다. 그래서 육아휴직을 쓰지 않으면 가족과 소외되기 쉽다”며 “저출산이나 인구 문제가 문제라면 북유럽처럼 육아휴직을 시행하는 것이 좋을 것”이라고 덧붙였다. A씨는 또 “지금은 동료들에게 육아휴직을 자주 추천한다. 가정이 평안해야 국방의 사명을 완수할 수 있다”고 강조했다.

국방부 관계자는 “육아휴직 외에도 출퇴근 시간 조정, 보육시설 확충, 가족수당 지급 등 다양한 출산·육아 지원 제도를 시행하고 있다”고 말했다. ” 그가 설명했다.

| 인구감소에 채용제 논의 촉발: “모집제 논의 서둘러야”, 현지에서도

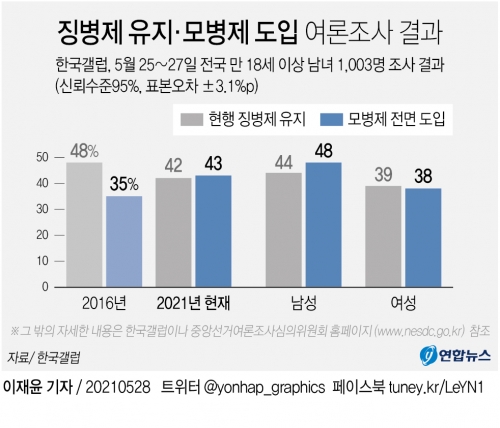

인구감소는 병역제도의 변화도 요구한다. 20대 남성 징집 인구는 2020년 33만4000명에서 2025년 23만6000명으로, 2040년대에는 현재(12만6000명) 수준에서 절반으로 줄어들 전망이다. 그리고 이러한 변화는 더 이상 현재 및 이전 군대에 이질적이지 않습니다. 예비군으로 복무한 진호영 공군 준장은 군입대 제도의 대표적인 지지자다. 진 준장은 26일 전화 인터뷰에서 “모집이 답”이라며 “기지 점령을 위해 지상군이 빠르게 진격해야 한다”고 주장했다. 병사 수가 아닌 자격을 갖춘 병력으로 할 수밖에 없다”고 강조했다. 이어 “기지 장악 후 안정화 작전 단계에서 많은 병력이 필요하다. 그것은 에비군을 없애고 동원하면 해결될 수 있다”며 “인구감소로 2040년대 30만명 규모를 감당할 수 없다. 빨리 조치를 취해야 한다”고 덧붙였다. 신병 모집 제도를 지지하는 A 예비역 장군은 “육군은 전통적으로 병력과 화력을 강조해 왔다”고 말했다. 군대의 사고방식이 신병모집의 걸림돌”이라고 강조했다. 그러나 군 간부들 사이에서도 징병제에 대한 반대는 예전 같지 않다. A군 대령은 “시대가 바뀌었다. 채용 시스템이 올바른 방향으로 가고 있다고 생각한다”고 말했다. 그는 “현재 병력 유지 비용이 모집 제도 비용보다 적지 않다. 괜찮은 월급과 제도 유지, 그리고 무엇보다 ‘군복이 자랑스러워할 수 있는 사회적 여건’이 있는 한 입대를 안 할 이유가 없다고 생각한다”고 말했다. 군 관계자 B씨는 “인구가 줄고 있지만 바꿀 수는 없을 것 같다”며 “오히려 위기를 기회로 바꿔야 한다. 우리는 과학과 현대화로 가야 한다”고 말했다. B씨는 “입대 군인 월 200만원 시대라고 하는데, 식비로 계산하면 월급이 300만원 정도다. 공무원 1명도 안 된다”고 말했다. 군 관계자 C씨도 “현 구조는 정예부대가 되기에는 한계가 너무 많다”며 “주변 군 장교들과 이야기를 해도 별 차이가 없다”고 말했다. .”

|

https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230326500064

(인구계획)모집제 성공의 전제, 군부육아휴직 연장의 해답

직업군인 A씨는 첫 아이를 낳은 뒤 유치원을 마칠 때까지 5차례 이사를 다녔다. 강원도에서 태어난 아이는 A씨의 직장 때문에 전북·충남·경기·서울·경기도를 옮겨다녀야 했다. 어린이

www.seoul.co.kr

https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230326500065

(인구계획)인구감소로 촉발된 채용제도 논의, “모집제도 논의 서둘러야” 현장도

인구감소는 병역제도의 변화도 요구한다. 20세 남성 징집 인원은 2020년 33만4000명에서 2025년 23만6000명으로 줄고 2040년대에는 현재 수준(12만6000명)의 절반 수준으로 줄어든다.

www.seoul.co.kr